― 城郭の配置と町割りの発展に見る、空間利用の変遷

川越城は15世紀中頃、室町時代の武将・太田道真とその子で名高い築城家・太田道灌によって築かれた平山城です。太田道灌は江戸城の築城者としても知られていますが、川越城の建設においてもその知識と経験が活かされました。城の立地は、入間川の旧流路と舌状台地を巧みに組み合わせたもので、地形そのものを天然の要塞として利用しています。水堀や高低差を活かした構造は、防御性の高さと統治拠点としての利便性を兼ね備えており、のちの川越発展の礎となりました。

川越城は、築城当初から地域の政治・軍事・行政の中心として機能していました。戦国時代には北条氏や上杉氏など有力大名の支配下に入り、度重なる戦火をくぐり抜けながら改修と再建を繰り返してきました。特に、北条氏が関東を支配していた時代には、川越城は関東北西部の要として位置づけられ、江戸への防衛ラインの一端を担っていました。

城下町の形成と町割りの工夫

江戸時代に入ると、川越城は幕府の譜代大名の居城となり、徳川家との深い関係を背景に安定した城下町の形成が進みました。とくに、松平信綱の治政期(正保年間・1644~1647)には、都市計画的な観点から城域と町並みが大きく整備されます。信綱は「知恵伊豆」と呼ばれた名政治家であり、彼の治世下で川越は商業・行政・宗教のバランスが取れた近世都市へと発展していきました。

町割りは、城を中心として放射状に広がる街路構造を採用しています。これは単なる交通上の利便性を追求したものではなく、支配の視点を町全体に行き渡らせるという政治的意図が込められていました。南東側には商業の中心である町人地が形成され、商人たちが集まり活気ある市場が開かれました。一方、北西側には武家地が整備され、藩士たちの屋敷が整然と並び、城の防衛線を担っていました。こうした都市構造は、「支配と防御を一体化した都市計画」の代表例としても評価されています。

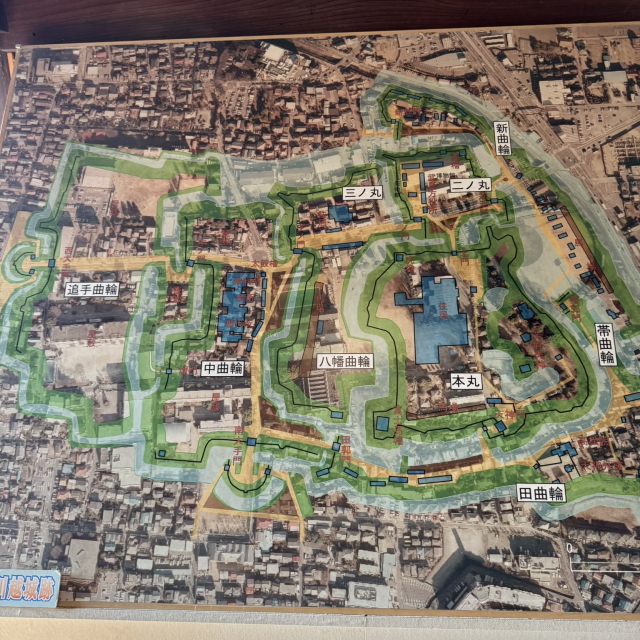

川越城下の町割り図

寺院の帯と信仰・防火の仕組み

川越城下町の最大の特徴として、「寺院の帯」と呼ばれる独特の配置があります。これは、城と町人地の間に多くの寺院を集中的に配置するというもので、防火帯としての実用的な役割を持つと同時に、精神的な結界としての意味合いもありました。江戸時代の城下町では、火災は常に大きな脅威であり、寺院を防火線として活用する構想は、極めて合理的かつ宗教的な象徴性を備えた設計だったといえます。

この「寺院の帯」には、妙善寺、喜多院、蓮馨寺などの名刹が含まれており、これらの寺院は現在も地域の信仰や文化の中心として存在しています。特に喜多院は、徳川家光ゆかりの寺として全国的にも有名であり、江戸時代の川越の繁栄を象徴する存在です。寺院が都市構造の一部として組み込まれている点は、川越が「信仰と統治が共存する町」であったことを如実に物語っています。

旧町名と現在の町名

川越城下の町割りを理解するうえで欠かせないのが、当時の町名と現代の町名との対応関係です。

新旧町名対照

| 本町 | 元町ー丁目 喜多町 大手町 幸町 |

| 喜多町 | 喜多町 元町二丁目 志田町 |

| 高沢町 | 元町二丁目 喜多町 |

| 南町 | 幸町 末広町二丁目 元町ー丁目・二丁目 |

| 江戸町 | 大手町 元町ー丁目 松江町二丁目 |

| 志田町 | 志田町 喜多町 宮下町二丁目 |

| 鍛冶町 | 幸町 仲町 |

| 多賀町 | 幸町 大手町 松江町二丁目 仲町 |

| 上松江町 | 松江町二丁目 |

| 志義町 | 仲町 松江町二丁目 |

これらの町名の多くは、現在も地名や商店街の名称として残っており、古地図を片手に歩けば、当時の町割りを今に感じ取ることができます。とくに元町や仲町は、江戸時代から続く商業の中心地であり、蔵造りの町並みとともに川越の象徴的なエリアとして多くの観光客を惹きつけています。

近代化と遺構の保存

明治維新後、全国的な近代化の流れの中で、川越城の武家屋敷や城郭の一部は失われました。しかし、幸いにも本丸御殿や富士見櫓跡、中ノ門堀跡などの貴重な遺構が現在も残されています。これらは川越市が誇る重要な文化財であり、歴史ファンにとっては必見の見どころです。

本丸御殿は、江戸時代の城郭建築として現存する数少ない建物の一つで、内部では当時の武士の生活様式や政治の場を再現した展示を見ることができます。周囲の富士見櫓跡からは、市街地と遠くの山々を一望でき、かつての城の規模と威容を想像することができるでしょう。

また、町人地であった一番街(蔵造りの町並み)は、火災に強い土蔵造りの建築が並ぶエリアとして知られています。黒漆喰の壁と重厚な瓦屋根が連なる風景は、まさに「小江戸川越」と呼ばれる所以です。明治の大火を経験した後も、住民たちは伝統的な様式を守り続け、現在の町並み景観を築き上げてきました。

現代に残る「支配と空間」の記憶

川越の町は、単なる歴史都市ではなく、「支配」「信仰」「生活」が重なり合う空間そのものが一つの歴史的記録となっています。城を中心に計画された町割り、防火と信仰を兼ねた寺院帯、そして商業と文化が共存する町人地。これらの要素が複雑に絡み合い、今なおその痕跡を私たちに伝えています。

現代の川越を歩くと、表面的には観光地として賑わう街でありながら、街路や地形、建物の配置に過去の意図が静かに息づいていることに気づくでしょう。歴史を学びながら町を散策すれば、川越がどのように「支配」と「空間構成」を融合させ、現代にまでその構造を継承してきたのかを、肌で感じることができます。